Gâterie de Parmentier

Posté : mercredi 09 févr. 2011, 14:13

Antoine - Augustin Parmentier a son nom trop lié à la pomme de terre, certains appelleront même ce légume - racine ; «la parmentière».

Cette amplification vient d’auteurs vouant une cascade d’éloges au chercheur qu’a été A.A.Parmentier.

En fait les «ajes» (peut être des topinambours) comme les appelait Christophe Colomb (1451-1506) qui les a importé en premier, sont connues bien avant le 18ème siècle, dès 1601, notamment par Charles de l'Ecluse (1526-1609) né à Arras (en Picardie) qui les mentionne et Olivier de Serres qui, dans son domaine de Pradel en Ardèche, décrit des «cartoufles» (peut-être aussi des topinambours).

C’est toujours en Picardie, à Montdidier, qu’Antoine-Augustin Parmentier est né le 12 août 1737.

Dès ces 14 ans il deviendra commis chez l’apothicaire de cette ville.

Cinq ans plus tard, c’est à Paris qu’il approfondi la science des remèdes, puis un an après (en 1758), il s’engage à l’armée comme pharmacien.

Un vécu dans la guerre de 7 ans en Saxe contre la Prusse, le fera prisonnier à cinq reprises.

A l’époque, on libère en premier, les pharmaciens - brancardiers, par échange de détenu. On écrit souvent que c’est là du côté d’Hanovre que le picard découvre la «kartoffel» (un nom dérivé du latin signifiant «petit truffe» qui donnera tartoufle ou cartoufle dans certaines langues). Mais à moins de 25 kilomètres de Montdidier, la famille Dottin cultivait déjà la pomme de terre à Villers le Bretonneux en 1766.

De retour en France, c’est à l’Hôtel Royal des Invalides (édifié en 1670 par Louis XIV) que Parmentier sera actif en 1766 en étant le premier à obtenir par concours, la place de pharmacien grâce à l’application d’une maxime d’un administrateur intègre (Chamousset) ; «Rien à la faveur, tout au mérite».

Il ne quittera "les invalides", qu’en pleine révolution (1792). Une ville dans la ville cette institution (3.000 invalides et 500 personnes à leur service).

Dans un monde qui n’a de cesse d’explorer (c’est l’époque de l’encyclopédie), les recherches sont suscitées par l’Etat et A.A. Parmentier est au service de celui-ci.

Assez vite il oriente ses recherches, qui «n’ont d’autre but que le progrès de l’art et le bien général. La nourriture du peuple est ma sollicitude, mon vœu c’est d’en améliorer la qualité et d’en diminuer le prix.»

Lors du retour à Montdidier au décès de sa mère (1776), le temps de mettre de l’ordre dans la succession, il approfondit l’art de faire du pain, même de pomme de terre.

En 1777, il publie «Avis aux bonnes ménagères des villes et des campagnes sur la meilleure manière de faire le pain», et un an plus tard, plus professionnel ; «Le parfait boulanger ou traité complet sur la fabrication et le commerce du pain».

Deux livres qui auront beaucoup de succès.

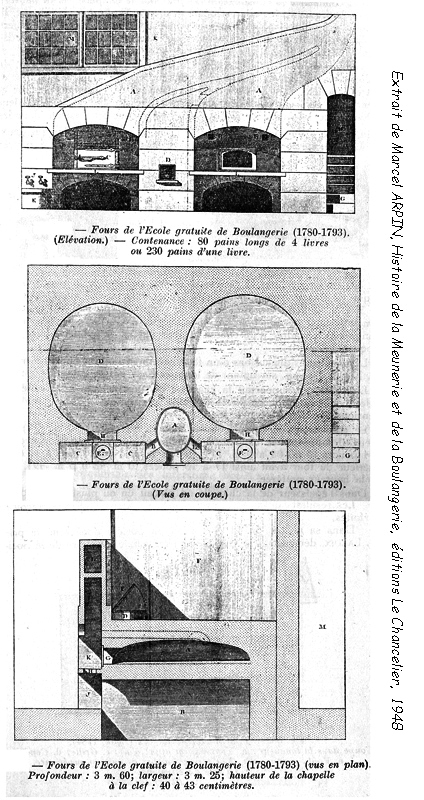

Ce qui l’autorisera dans la foulée, à ouvrir en 1780, l’école de la Boulangerie en compagnie de son ami de toujours, aussi altruiste que lui ; Antoine Alexis Cadet de Vaux.

Ce dernier pris un peu plus en charge que Parmentier les cours pratiques avec l’intendant J.B.Brocq, boulanger de l’Hôtel Royal des Invalides avec qui Parmentier passa des centaines d’heures d'observation.

Suite à celà, un des premiers pétrin mécanique a même été conçu par le picard.

Les recherches d’A.A.Parmentier s’orientèrent assez fort vers la culture des pommes de terre et pas seulement en substitution du blé, mais aussi en l’intégrant en panification.

Il accueillera Benjamin Franklin (un des pères fondateurs des Etats-Unis d’Amérique en poste diplomatique à Paris) a qui il a montré ces diverses réalisations avec les pommes de terre.

Il fabrique même des gâteaux de pomme de terre qui intriguèrent les pâtissiers de Paris.

Ceux-ci lui demandèrent son secret moyennant finance.

Amusé Parmentier donna la recette sans contrepartie et les pâtissiers de s’exclamer «Cet homme là ne sera jamais riche, il n’entend point ses intérêts»

Il déclarera également ; «je ne suis dans aucune entreprise et ne fais aucun commerce ; je ne sollicite ni place, ni pension ; je n’ai point d’hypothèse à établir ou a défendre ; … ».

Ce qui lui permettra de rester en poste malgré «les orages de la révolution», il parcourra ce qui est devenu les divers départements français et entrepris également beaucoup d’écrits sur le maïs (dit blé de Turquie à l'époque).

Ces derniers travaux sur le sucre de raisin comme substitut du sucre de canne n’aboutiront pas, il sera déçu par le pouvoir, Napoléon préférant les travaux de Benjamin Delessert et le sucre venant de la betterave.

On le dira pour la postérité; précurseur de la chimie alimentaire, de la bromatologie (science de l'analyse des aliments), de l’agrobiologie, de l’œnologie (l'art et la connaissance du vin) et de l’ampélographie (discipline étudiant la vigne), de l’hygiène alimentaire, on le traitera simplement d’humaniste.

Pour terminer, voici sa recette de gâteau de pomme de terre.

«Après avoir fait cuire les pommes de terre sous les cendres, comme les marrons, on les épluche et on les réduit en pulpe.

On met une livre de cette pulpe dans une grande terrine et on y ajoute six jaunes d’œufs, quatre onces (+/- 125 gr.) de sucre en poudre, on pétrit le tout ensemble.

On y met ensuite le zeste d’un citron râpé, son jus et les six blancs battus.

On met le mélange dans une tourtière un peu graissée avec du saindoux afin que le gâteau n’attache pas.»

Principale source; Anne Muratori-Philip, Parmentier, éd. Plon, 2006 et le site des historiens de Corbie Jean-Pierre et Marie-France Gourdain-Maltzkorn

Une information a diffuser > BoulangerieNet